Un article paru sur Le Monde des Grandes Écoles.

Le constat : une forte prédominance de la parole masculine et une surreprésentation des hommes experts. Qu’il s’agisse de télévision ou de radio, les hommes parlent deux fois plus que les femmes. Les femmes parlent moins aux heures de forte audience, notamment sur les chaines privées, et plus il y a de sport, moins on entend les femmes. Même si le temps de parole des femmes est à la hausse (+ 10% en 18 ans), les évolutions restent lentes : 83.4 % des personnes apparaissant à la Une des principaux titres de presse français sont des hommes. Alors que 60 % des diplômés sont des femmes, les médias continuent à interroger massivement (82 %) des hommes quand ils ont recours à des experts.

Les médias : miroir de l’inégale répartition du pouvoir

Ces chiffres reflètent la surreprésentation des hommes dans les lieux de pouvoir (politique, économique, médical et judiciaire) mais également le plafond de verre, pour les femmes, connu dans ces secteurs. En effet, ce 20 % de femmes expertes interrogées par les médias ne peut se comprendre que si l’on met en perspective la proportion de femmes considérées comme expertes et influentes. Les femmes occupent encore aujourd’hui moins de positions de pouvoir que les hommes. Selon certains médias, il y a une réelle difficulté à trouver des expertes suffisamment bien placées hiérarchiquement dans les domaines politiques, scientifiques et économiques. Il y a pourtant beaucoup de femmes scientifiques mais trop peu sont à des postes de direction ; et on donne parfois plus d’importance au niveau de responsabilité d’une personne qu’à son expertise. Cette absence des femmes dans les instances de pouvoir explique en partie ce manque de visibilité dans les médias.

Parole des femmes dans les médias, reflet de la domination masculine dans les rédactions

Par ailleurs, ce phénomène n’échappe pas à l’univers des médias. De nombreux postes de décision restent un bastion masculin. L’un des mécanismes structurels qui participe à la reproduction de la domination masculine dans les rédactions tient à des logiques d’organisation du travail. Les femmes sont plus fréquemment employées avec des contrats en CDD, à la pige et à temps partiel. Ces logiques d’organisation du travail entravent l’accès des femmes aux positions les plus élevées du journalisme et favorisent leur assignation à des sujets, des thématiques et des rubriques considérées comme relevant du féminin ou dépréciées au regard des valeurs professionnelles. En effet, l’organisation du travail reproduit une vision masculine de l’excellence journalistique en valorisant certaines formes d’engagement professionnel (la passion du métier, la disponibilité, un surinvestissement total, etc.). Ces normes freinent l’intégration et la carrière des femmes, qui occupent moins souvent que leurs confrères les postes de décision. Cette suprématie masculine a constitué un terreau fertile pour le développement des violences machistes qui sont dénoncées aujourd’hui.

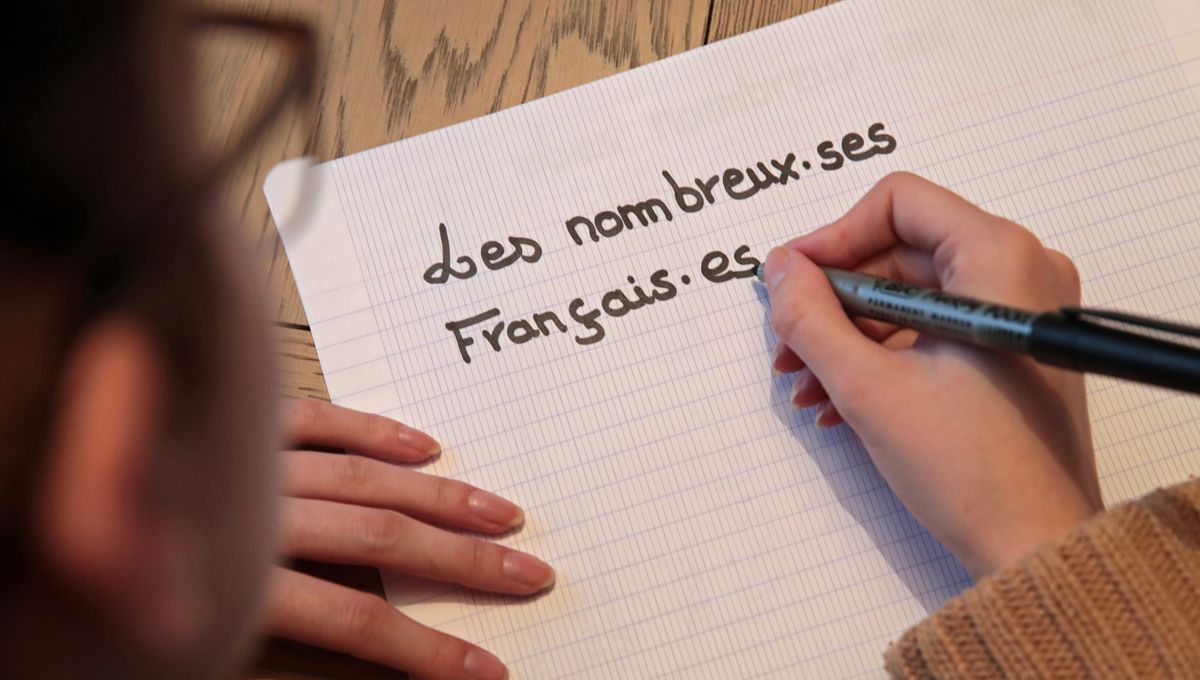

Une ‘valence différentielle’ de la parole dans les médias ?

D’ailleurs, même à parité sur un plateau télé ou radio, les hommes prennent plus souvent la parole et interrompent davantage les femmes (phénomènes connus de ‘manterrupting’ et ‘mansplaining’). Comme si cette parole n’avait pas la même valeur, comme s’il y avait, y compris dans la prise de parole, une ‘valence différentielle des sexes’, concept cher à Françoise Héritier et qui renvoie à la construction hiérarchique de notre monde qui place de façon systémique le féminin sous le masculin. Ces traitements différenciés montrent à quel point la parole demeure un enjeu de pouvoir et de domination.

Révéler, agir, combattre

La parole des médias ne fait que mettre en lumière les inégalités persistant plus largement dans la société, et reflète les rapports de pouvoir et de domination qui s’y déploient. Au-delà du devoir de diagnostic statistique et du renforcement de la formation sur ces questions, les médias doivent jouer un rôle de premier plan dans l’évolution de ces rapports de pouvoir. D’abord, ils ont un rôle de révélateur et de catalyseur. En effet, tant que les organisations médiatiques ne considèrent pas les inégalités et violences de genre comme un problème, aucune politique volontariste et donc aucune transformation ne sera possible. La société a besoin d’eux pour les dénoncer. Ensuite, ils ont le défi de réserver plus de crédit et de légitimité à la parole des femmes, en ne la limitant pas à des témoignages (certes importants) mais en sollicitant davantage les femmes pour leurs compétences et leur expertise. De nombreux outils existent à cet effet. Lutter contre les préjugés, dénoncer la systémie des inégalités et déconstruire les stéréotypes : ces combats constituent une exigence pour nos médias afin que l’égalité et la justice progressent dans notre société.