L’écriture inclusive fait régulièrement la une des journaux en France. Entre défenseurs et opposants, le débat semble sans fin. Mais que se passe-t-il lorsque des marques utilisent cette écriture pour communiquer ? Une étude révèle que les réactions sont loin d’être homogènes.

La linguistique distingue trois types de langues à travers le monde :

- les langues genrées, comme le français ou l’espagnol, qui attribuent un genre grammatical aux noms communs : le bateau, la mer, la plage, le sable, etc. ;

- les langues à genre naturel, comme l’anglais, qui ne marquent pas le genre des noms communs – le déterminant est the pour tous les objets –, mais qui marquent le genre principalement dans les pronoms pour les personnes – she/herpour une fille ou une femme et he/his pour un homme ou un garçon ;

- Les langues non genrées, comme le chinois ou le turc, qui n’intègrent pas de distinctions grammaticales de genre.

En France, langue dite genrée, le masculin est considéré comme « neutre » et, au pluriel, il « l’emporte sur » le féminin, selon la formule consacrée. Pourtant, des formes dites inclusives, comme le point médian de « salarié·es », se développent pour tenter de rendre visible la diversité des genres.

Cette volonté s’appuie sur les travaux en sociolinguistiques qui montrent que la langue façonne notre perception du monde et de notre environnement. Si le sujet fait polémique, c’est parce que l’écriture inclusive interroge le pouvoir symbolique de la langue : qui est inclus ou exclu par les mots que nous choisissons ?

Notre étude, menée auprès de 800 consommatrices et consommateurs français, en analyse le phénomène.

Réaction envers la marque

Pour comprendre ces réactions, nous avons mené une expérience. Chaque participante ou participant à notre étude voyait un post d’une marque de jus de fruits, rédigé avec différentes formes d’écriture inclusive – comme « les client·es » – ou sans, et avec ou sans explication de ce choix par la marque. Nous avons ensuite mesuré leurs réactions, leur attitude envers la marque et leur intention d’achat. Il existe plusieurs formes d’écriture inclusive, nous les avons toutes testées.

- La double flexion consiste à écrire les deux genres séparés par « et » (ex. : « toutes et tous ») ;

- La double flexion contractée fusionne les terminaisons féminines et masculines grâce à un point médian ou un point (ex. : « étudiant·e·s ») ;

- Les termes épicènes ou collectifs que nous appelons forme « dégenrée », ne marquent pas le genre (ex. : « le lectorat » plutôt que « les lecteurs ») ;

- Le masculin générique, la forme usuelle en français avec le masculin qui l’emporte sur le féminin ;

- Le féminin générique, avec l’ensemble des accords au féminin. C’est d’ailleurs cette forme qui est perçue comme la plus sexiste et la moins inclusive par l’ensemble des répondants.

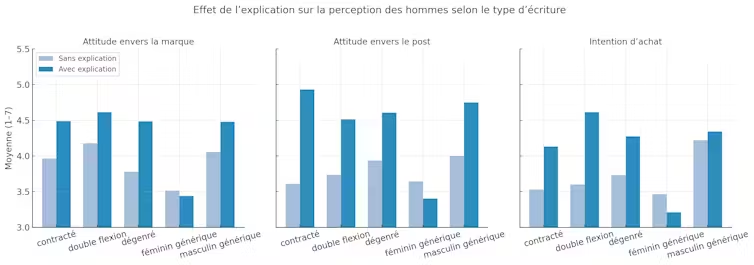

Les hommes indifférents… sauf si la marque explique son choix

Les résultats indiquent que, globalement, les hommes ne réagissent pas différemment à un post utilisant l’écriture inclusive par rapport à un post classique.

Leur attitude, leur intention d’achat ou leur perception de la marque ne changent pas. Cependant, un point intéressant émerge : lorsque la marque explique son choix d’utiliser l’écriture inclusive, en rappelant qu’il s’agit d’une démarche d’égalité ou d’inclusivité, l’attitude des hommes devient plus positive. Cette explication semble lever une forme de méfiance et permet d’intégrer le message sans rejet.

La suite est à lire sur The Conversation.