La crise sans précédent que nous traversons actuellement avec la pandémie de coronavirus, comme toute épidémie mondiale, s’inscrit dans un processus spatio-temporel évolutif : la hiérarchie des territoires affectés par une forte mortalité liée au Covid-19 évolue avec le temps ; c’est ce que l’on appelle en terme médical «la cinétique de la pandémie». C’est l’objectif de l’étude portée par Sébastien Bourdin que d’étudier la géographie du COVID19 en Europe et ses déterminants.

Les zones urbanisées plus affectées ?

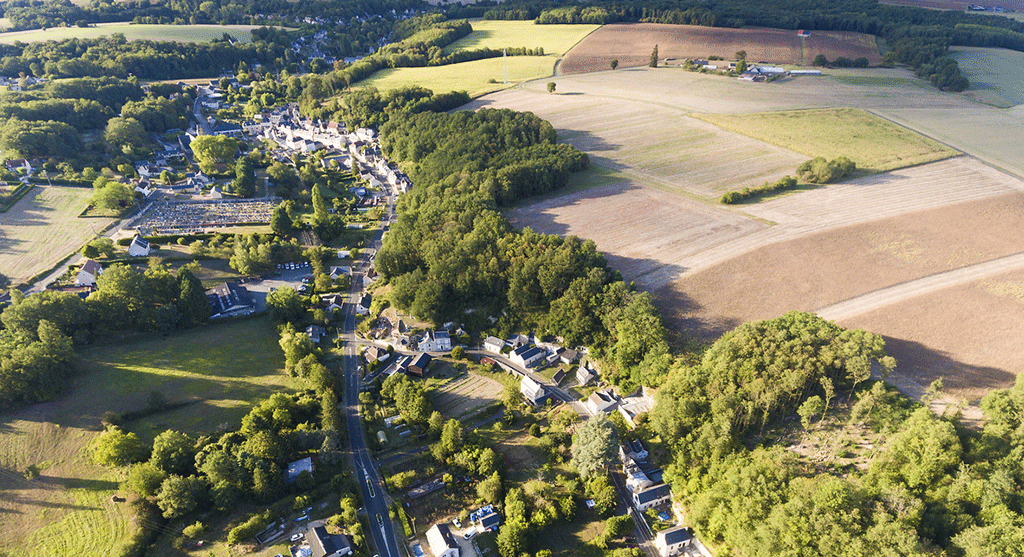

L’étude montre que l’explication des taux de létalité des territoires renvoie à un système de causalités multifactoriel. La pandémie révèle actuellement la spectaculaire vulnérabilité des grandes villes, en provoquant en quelques semaines une paralysie des fonctionnements globaux, et en figeant les territoires sous confinement. Notre analyse montre effectivement que les zones urbanisées ont été les plus affectées. Il s’agit d’espaces où les sociabilités sont intenses et donc le risque de transmission du virus est plus élevé que la moyenne.

L’étude s’attache aussi à analyser quelles ont été les réponses locales en termes de politiques publiques. Plus spécifiquement, il s’agissait de comprendre et d’analyser quelles avaient été les dispositions mises en place par les autorités locales en matière de sécurité sanitaire, de vie quotidienne, d’aide aux personnes vulnérables et d’accompagnement des acteurs économiques.

L’étude souligne la nécessité de changer des rapports traditionnellement verticaux

Les résultats montrent également que les autorités locales urbaines/métropolisées ont eu tendance à implémenter le plus de mesures. Ceci peut s’expliquer par des capacités financières plus importantes, mais aussi probablement par le fait que ces lieux ont été les plus touchés par la crise covid19. D’autres facteurs mériteraient d’être explorés tels que le degré de décentralisation du pays et le niveau de compétences attribuées au niveau local, la taille de la population ou encore les capacités financières des autorités locales. Cela souligne donc également l’enjeu des questions de gouvernance.

Car, devant la difficulté des pouvoirs publics locaux à penser le stratégique, il y a sans doute également la trace des ambiguïtés maintenues quant aux prérogatives effectives des différents échelons de la décision publique. Dans les États de tradition centraliste s’ajoute à la nécessité de la coordination stratégique et décisionnelle entre les différents échelons politico-administratifs, la nécessité de changer des rapports traditionnellement verticaux.